2024年1月からスタートした神制度「新NISA」。投資をしているけど使っていない、そんな人はさすがにいないと思います。でも「よくわからないからなんとなく怖い」という人もいるではないでしょうか。

そこで、政府広報オンラインの解説記事を、さらにわかりやすく解説してみようと思いますので、ぜひ参考にしてください!

今回その3では、つみたて投資枠と成長投資枠の違いについて焦点を当てて解説していきます。

振り返りとして、その1では、株式投資の全体像を農業にたとえたイメージで解説しています。NISAの前に「そもそも株式投資がよくわからない」という方は、その1をぜひ確認してみてください。

その2ではNISAという制度で投資できる枠について焦点を当てて解説しています。少し複雑な枠の復活や、復活する枠の大きさを最大にするための売るときの基本的な考え方についても触れていますので、ぜひこちらも参考にしてください。

前提

はじめにこの記事の前提です。

資産形成において、預貯金だけでなく投資が重要であると考えている方向けの記事となっています。投資すること自体は「当たり前のこと」として書いていますので、投資そのものに迷っている方には別の情報源で学習されてから読んでいただくことをお勧めします。

その上で、「制度そのものについて理解を深め、最適に利用する」ことを目指す記事となっています。

ベースとなる政府広報オンラインの記事はこちらになります。(これ以降「元記事」と表記します。)

NISAって何?もっとわかりやすく解説【その3】

つみたて投資枠と成長投資枠

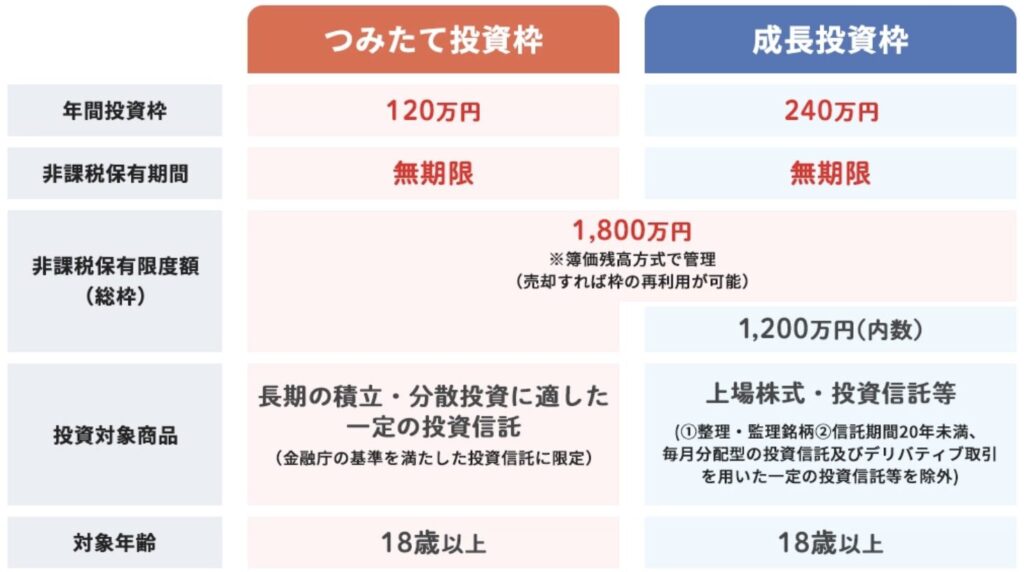

はじめに元記事からつみたて投資枠と成長投資枠の関係性について図解されている部分を引用します。

非課税保有期間が無制限であること、対象年齢が18歳以上であることはどちらも変わりません。

違いについて1つずつみていきましょう。

年間投資枠と非課税保有限度額(総枠)の違い

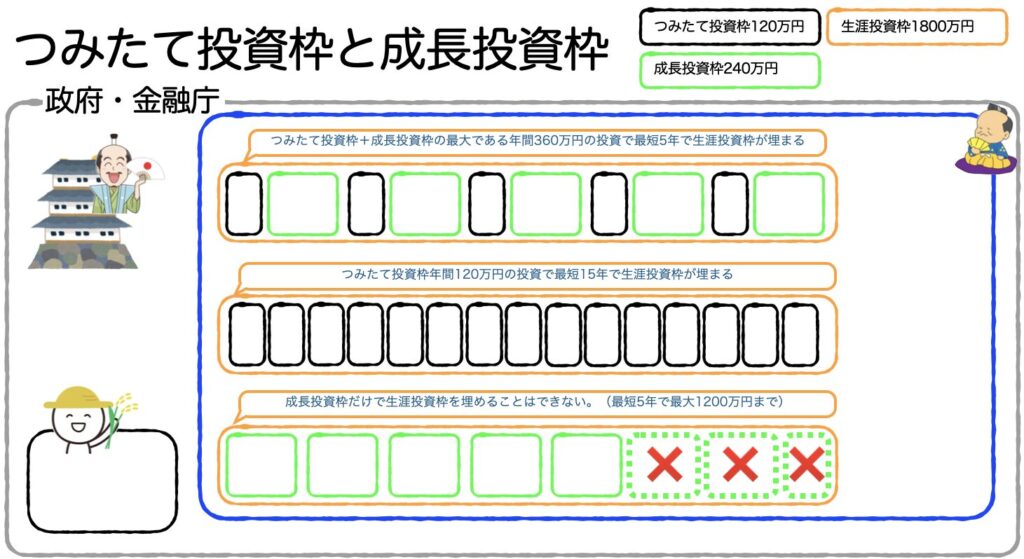

違う点の1つ目は「年間投資枠」です。つみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円となっています。そして両方合わせた総枠(以降「生涯投資枠」といいます)が1800万円となっています。少しわかりにくいですが、つみたて投資枠だけで生涯投資枠を使い切ることはできますが、成長投資枠の上限は1200万円までとなっています。

例えばつみたて投資枠で120万円、成長投資枠で240万円毎年投資した場合、最短5年で生涯投資枠を埋めることができますが、成長投資枠のみで毎年240万円投資した場合は、生涯投資枠1800万円に達していなくても6年目以降に成長投資枠を使うことはできないということになります。この辺に後ほど出てくる「大人の事情」に関するせめぎ合いを感じますね。笑

逆につみたて投資枠だけで毎年120万円コツコツと積み立てた場合、つみたて投資枠だけでも最短15年で生涯投資枠を埋めることができます。制度そのものが基本的に長期投資を前提に設計されていますので、通常であれば毎月の給料から一定額をつみたて投資枠で積み立てていくことが基本的な使い方になります。

その1、その2の記事で使った農業へのたとえで図解してみます。NISA口座とその投資枠を、「地主から借りる土地」にたとえた図になります。

イメージは掴めたでしょうか。

ここまで聞いて「そんなめんどくさい管理しなくても、つみたて投資枠360万円でいいんじゃないの」そう思いませんか?

「貯蓄から投資へ」をスローガンに始まったNISA。個人が現金預金でなく投資で資産形成するにはつみたて投資枠で十分なんですが、それだと地主、より具体的には証券会社や銀行などがあまり儲からないんです。このため生まれた苦肉の策が「成長投資枠」なんですね。次の項でそれぞれの枠で購入できる商品について解説しますが、個人投資家は本来枠の性質を別々に考える必要はないんです。成長投資枠でもつみたて投資枠と同じ商品に投資すればいいんですが、NISA口座を開設する場所によっては成長投資枠では同じ商品が購入できない場合すらあります。金融庁のお墨付きをもらった優良投資信託が買えない。これを知ったときはちょっと衝撃的でしたね。次の項でもう少し詳しく見ていきましょう。

投資対象商品の違い

続いて、それぞれの枠で投資できる対象商品の違いを見ていきます。

元記事の図解では以下の通り。

つみたて投資枠:長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(金融庁の基準を満たした投資信託に限定)

成長投資枠:上場株式・投資信託等(①整理・監理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外)

つみたて投資枠対象商品は金融庁のお墨付きを得た投資信託であることがわかります。逆に言えば、金融庁はつみたて投資枠対象商品以外は「長期の積立・分散投資に適していない」と考えているということです。

成長投資枠は金融業界との大人の事情(推定。詳細後述)で条件が緩和されてはいますが、それでもカッコ内は除外されています。成長投資枠にも採用されない商品は、特定口座であっても初心者が手を出してはいけない商品だと考えておきましょう。

一応除外基準について簡単に解説しておきます。

整理・監理銘柄:上場廃止が決定またはその恐れがあると証券取引所により指定された銘柄

信託期間20年未満:投資信託にはあらかじめ運用期間が定められた商品があり、その期限が20年以内に設定されている投資信託(償還期限といいます)

毎月分配型の投資信託:投資信託の分配金(株式でいう配当金)が毎月出る投資信託。資産形成を目的とした投資においては絶対に手を出してはいけない商品です!!

デリバティブ取引を用いた一定の投資信託:元手以上の取引が可能な商品。株式でいう信用取引のようなもの。レバレッジや、ブル⚪︎倍といった言葉がついた商品がこれに該当します。

つみたて投資枠では、投資信託が連動を目指す指数(インデックス)自体に制限が設けられています。

<国内型>

・TOPIX

・日経平均株価

・JPX日経インデックス400

<海外型>

・MSCI ACWI Index

・FTSE Global All Cap Index

・MSCI World Index(MSCIコクサイ・インデックス)

・FTSE Developed All Cap Index

・S&P500

・CRSP U.S. Total Market Index

・MSCI Emerging Markets Index

・FTSE Emerging Index

・FTSE RAFI Emerging Index

※各指数の概要は記事の最後におまけとして説明しています。

これらの指数への連動を目指す投資信託商品が128本、対象商品として届出されています。また、株式以外の債券等も含む複数の指数を採用するバランス型と呼ばれる投資信託商品が126本あるため、つみたて投資枠対象の投資信託は計254本ということになります。(2025年3月6日時点)

これに加え、一定の条件を満たしたアクティブファンドなど(高配当重視など指定以外のインデックスに連動する投資信託も含む)の投資信託が57本、指定インデックスに連動する上場投資信託(ETF)が8本あるため、つみたて投資枠での投資先の選択肢は合計319種類となります。

一方成長投資枠は先ほどの除外規定に引っ掛からなければ個別株も含めなんでも購入可能なため、選択肢は無数にあると思ってOKです。一応3月13日現在で投資信託2052本、上場投資信託(ETF)と上場投資法人(REIT等)337本が届出されています。

具体的な対象商品はリンクを貼っておきますのでそちらで確認してみてください。

つみたて投資枠(金融庁):https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/products

成長投資枠(一般社団法人 投資信託協会):https://www.toushin.or.jp/static/NISA_growth_productsList/

つみたて投資枠と成長投資枠の使い分け

ここからは、つみたて投資枠と成長投資枠で投資先を変える必要はない、ということを解説していきます。あくまで僕の主観ですが、投資について知識が深まれば深まるほど「なるほどな」と思える内容になっていると思いますので、参考にしてください。

そもそもつみたて投資枠と成長投資枠に分かれているのはおそらく大人の事情によるものです。つみたて投資枠は金融庁が個人投資家にとって長期投資に向いているファンドに限定されているため、個人投資家にそれを売る側にとっては儲かりにくい商品ばかりになってしまいます。

制度設計時点で、「もう少し対象を広げてくれ」とか、「もう少し基準を緩めてくれ」という金融業界の意見に配慮し、成長投資枠を設けたものと思われます。成長投資枠だけで生涯投資枠を埋められないところに金融庁側の強い意志を感じ、僕は非常に好感を持っています。

このことは、多くの地銀の成長投資枠でつみたて投資枠対象商品を購入できないことからも容易に想像できます。地銀が悪いと言っているわけではありません。メガバンクや大手証券会社と比べ規模が小さかったり、店舗を多数構えるなど運営自体にコストが掛かる業態であるために、利益率が低い商品を売ることができないのは、銀行も営利企業である以上仕方がないことなのかなとは思います。

おそらくつみたて投資枠では赤字ギリギリの信託報酬を確保できる商品ラインナップとし、成長投資枠でなんとか利益を出そう。くらいの設定になっているのではないでしょうか。もちろん、だからと言って「NISAは当行より大手のネット証券で口座開設された方がいいですよ」なんて間違っても言えませんし、政府広報の元記事でも「金融機関によって購入できる商品は異なります」くらいまでしか明言できないのだと思います。

だからこそ、制度を利用する側としては自ら勉強してNISAの利用方針を考える必要があります。

次回その4では、元記事では教えてくれない「どこでNISA口座を開設すべきか」「どんな商品を選択するべきか」について考え方を解説したいと思います。

まとめ

ではまとめです。今回は、つみたて投資枠と成長投資枠の違いについて、

・年間投資上限額の違い

・生涯投資枠におけるそれぞれの枠の限度額の違い

・投資対象商品の違い

・なぜ2つの枠があるのか

以上について解説してきました。

対象商品については特に「選択肢が多すぎて結局どうしていいかわからない!」という方もいると思いますので、次回は具体的に始める時に考えるべきことについて、僕自身の経験を踏まえつつ解説していきたいと思います。

おまけ(つみたて投資枠対象指数の概要)

インデックス投資は、自分が信じられる指数を決めることがとても重要になってきます。長期投資が前提ですので、多少の値動きがあっても、未来の成長を信じて「手放さない」ことが期待リターンを最も高めることにつながるからです。

ということで、つみたて投資枠で採用されている指数について概要を記載していきますので、お気に入りの指数を探すきっかけにしてみてください。

なお、こちらの記事でつみたて投資枠対象ファンドのコストを含めた一覧表を紹介しています。合わせて参考にしてみてください。

<国内型>

TOPIX(19本)

東証株価指数

日本の東京証券取引所に上場する株式の平均値。1968年1月4日の時価総額(株式数×株価)を100として算出。旧東証1部銘柄は全て組み入れられているが、ウェイトは完全な時価総額過重ではなくなっている。

代表:ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン(0.1087)

日経平均株価(24本)

日本経済新聞社が選ぶ日本を代表する225社の平均株価

代表:SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド

JPX日経インデックス400(5本)

日本取引所グループ及び東京証券取引所と日本経済新聞社が一定条件をもとに400銘柄を選定して公表する株価指数。時価荷重に1.5%のキャップあり(完全な時価加重平均ではなく、1銘柄の構成比率は最大でも1.5%としている)銘柄選定条件等はこちら(日本取引所グループホームページ)で確認可能。

<海外型>

MSCI ACWI Index(15本)

MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社)が算出しているACWI(オール・カントリー・ワールド・インデックス)指数。先進国23カ国、新興国24カ国の時価総額が大きいおよそ3000銘柄で構成。

FTSE Global All Cap Index(5本)

FTSE(イギリスの経済誌フィナンシャルタイムズとロンドン証券取引所)が算出している全世界株式の指数。小型株を含む全世界のおよそ9000銘柄が組み入れられており、ACWIより分散度合いが大きい。

MSCI World Index(MSCIコクサイ・インデックス)(24本)

MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社)が算出している日本を除く先進国の株価指数。日本以外の先進国22カ国の時価総額が大きいおよそ1300銘柄で構成。

FTSE Developed All Cap Index(2本)

FTSE(イギリスの経済誌フィナンシャルタイムズとロンドン証券取引所)が算出している世界の中・小型株を主体とした株価指数。世界24ヵ国のおよそ3700銘柄で構成。

S&P500(17本)

S&P (スタンダード・アンド・プアーズ社)が算出している全米の主要500銘柄で構成する株価指数。

CRSP U.S. Total Market Index(3本)

CRSP(シカゴ大学証券価格調査センター)が算出している米国市場の全体約4000銘柄で構成する株価指数。

MSCI Emerging Markets Index(12本)

MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社)が算出している新興国の株価指数。新興国24カ国の時価総額が大きいおよそ1400銘柄で構成。

FTSE Emerging Index(1本)

FTSE(イギリスの経済誌フィナンシャルタイムズとロンドン証券取引所)が算出している新興国株式の指数。対象の国の数や銘柄数について明記されたものを見つけられなかったが、上位10銘柄の構成割合から数千社には分散していると思われる。

FTSE RAFI Emerging Index(1本)

FTSE(イギリスの経済誌フィナンシャルタイムズとロンドン証券取引所)が算出している新興国株式の指数をベースに、リサーチ・アフィリエイツ社独自の銘柄選定及びウェイト付けを行う株価指数。

アクティブファンドやないかーい!

こちらも参考にどうぞ

コメント