※9/4記事公開時点でデータに誤りがあったため、9/5に修正しています。

「約6,000本ある投資信託のうち、99%はゴミ商品である。」僕の大好きな経済評論家である山崎元さんはそう断言する。そして投資の原則は「長期・分散・低コスト」であり、これは山崎さんはもちろん、いわゆる名著と言われる書籍でも繰り返し唱えられている。

しかし2025年現在、最近よく聞く原則は「長期・分散・積立」に変化してきており、これは明らかに忖度、大人の事情だ。積み立てりゃなんでもいいってわけじゃない!

同じ指数への連動を目指すインデックスファンドでもコストの違いがどの程度リターンに影響を与えているのか検証し、今選ぶならどのファンドが最適か明らかにしていくため、迷ったときは参考にしてほしい。

前提

長期のインデックス投資をする場合、ファンド選びよりも指数を選ぶ方が重要だ。自分の信じられる指数を決めたあと、「じゃあどのファンドにしようか」となった段階で参考になる記事にしていく。

価格競争により多くの優良なインデックスファンドが選べるようになったのは、実は結構最近のことである。あくまで”今なら”何が最適かを僕なりに検証していくもので、最適でないとするファンドそのものや、そのファンドを保有している方を否定する意図は一切ない。

特にすでに持っているファンドに含み益が出ている場合、売却して乗り換えることは損になることの方が多いので注意してほしい。

NASDAQ100とは

NASDAQ100とは、アメリカの株式市場の1つであるNASDAQに上場している企業のうち、金融業を除いた規模の大きな100社を集めて作られた株価指数だ。指数の計算には時価総額加重平均という方法が使われている。これは「会社の大きさ(時価総額)が大きいほど、その会社の株価の動きが指数全体に強く反映される」という仕組みである。

たとえるなら、スポーツチームの「総合力」を評価するようなもの。エース級の選手(=アップルやマイクロソフトのような大企業)が活躍すればチーム全体の力が大きく伸びる一方で、控えの選手(=小規模な企業)の動きはチーム全体にはあまり影響しない。つまり、時価総額加重平均とはは「大きな企業がどれだけチームを引っ張っているか」を映す指標なのだ。

このNASDAQ100指数には、アップルやアマゾン、マイクロソフトといった世界的に有名な代表的な銘柄が多く含まれている。特にハイテク企業が中心だが、実はすべてがアメリカ企業ではなく、ヨーロッパや中国などアメリカ以外の企業も一部加わっている。そのためNASDAQ100は、アメリカの成長企業を中心にしつつも、世界的な産業の流れをとらえることができる「グローバルなチームの成績表」ともいえる。

リスク・リターン

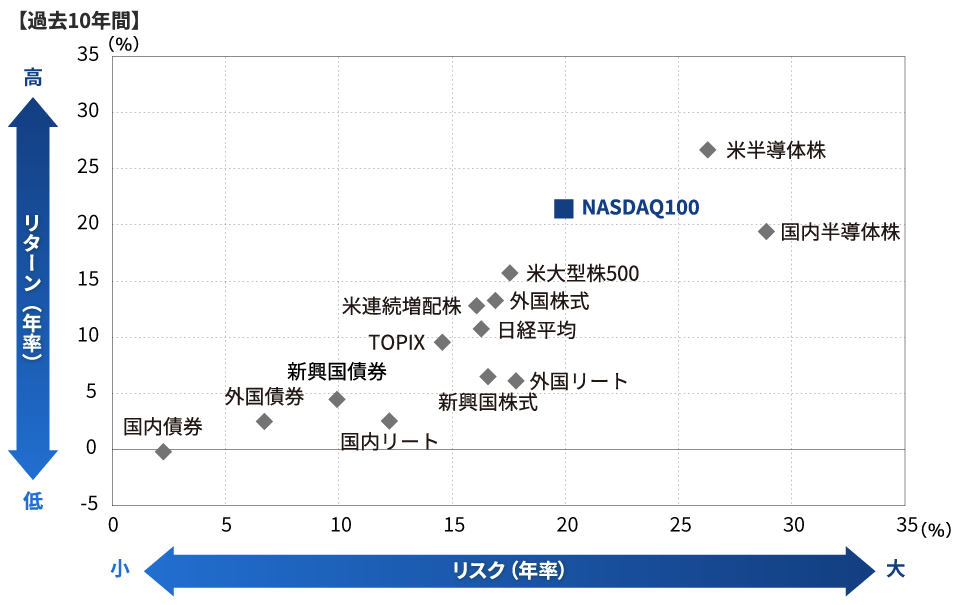

過去10年間(2024年12月末までの10年間)のリスクリターンを見てみる。

この表から、その他の主要株式インデックスと比較し、ハイリスク・ハイリターンであること、投資の効率性を示すシャープレシオも相対的に高いことが見て取れる。

なおここでいう”リスク”とは、1標準偏差の確率(だいたい68%)で起こる1年当たりの価格の変動率のことで、「損しやすい」という意味ではない。上表から「NASDAQ100は、68%の確率で1年間の値動きが±20%の範囲に収まる」ことが読み取れる。

構成銘柄

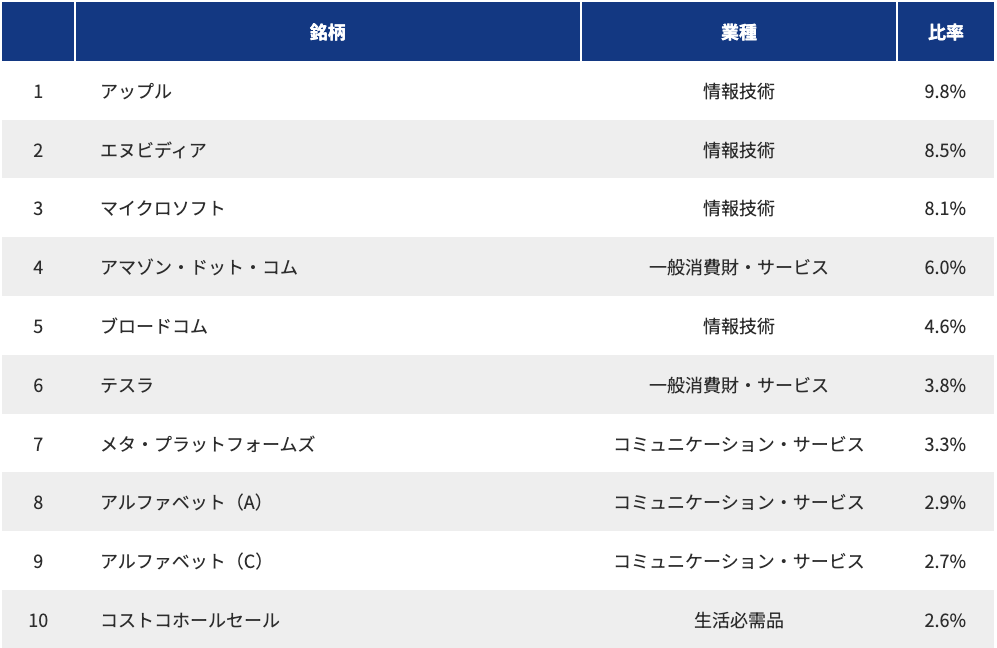

2024年度末の構成銘柄を見てみる。

上位10銘柄は以上の通りとなっており、日本でも誰もが知っているであろう超巨大企業群が構成比率の上位を占めている。(メタは旧フェイスブック、アルファベットはGoogle)

注目は2位のネヌビディア。時価総額が史上初の4兆ドルを超え世界1位となるなど、今でこそ投資家界隈で知らない人はいない企業となっているが、日本でも広く知られる一般的な企業とは言えないのではないかと思う。半導体メーカーで、AIやデータセンター需要で飛躍的に伸びた企業である。

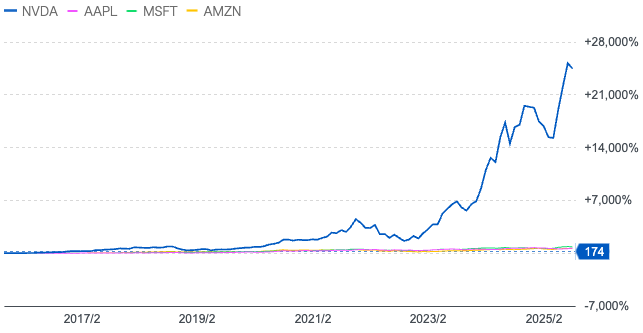

至近10年間の株価をアップル・マイクロソフト・アマゾンと比較したチャートを以下に示す。(Yahoo!ファイナンスにて比較)

エヌビディアの株価上昇がいかに驚異的なものであるかがわかる。

エヌビディア株を買おう。と言っているのではなく、NASDAQ100はこういった急激な伸びを見せるハイテク関連企業をしっかりと取り込める株価指数である。ということだ。

もちろんS&P500にもエヌビディアは入っているが、NASDAQ100の方が銘柄数が少なく、ハイテクよりであるために、こういったハイテク関連企業の急激な伸びの恩恵が大きくなりやすいのである。

NASDAQ100連動ファンドの実力比較

代表的なファンド

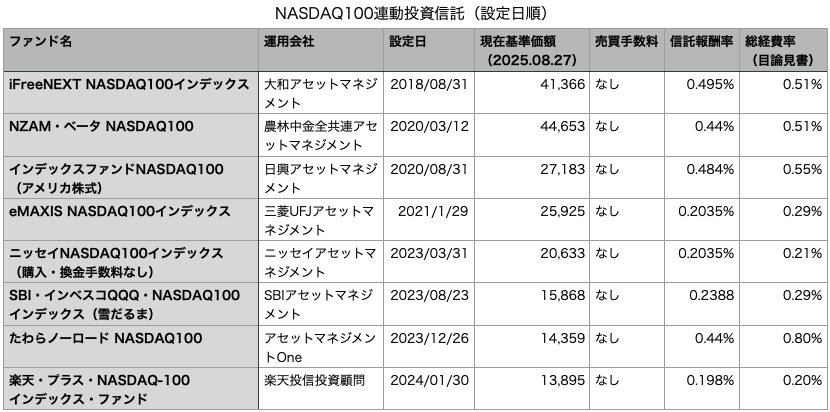

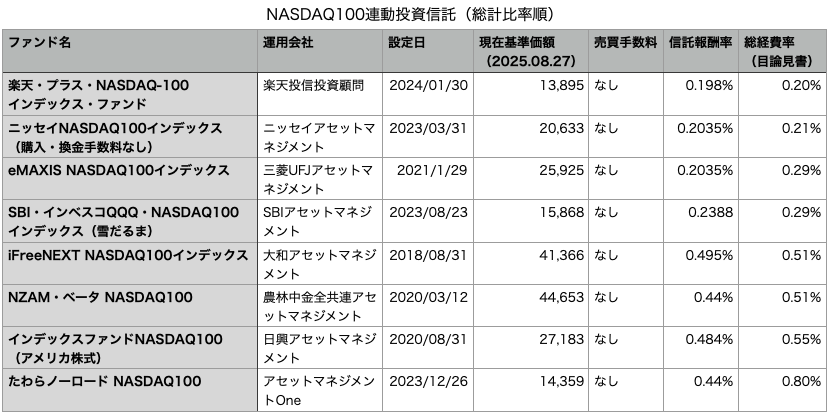

NASDAQ100に連動する代表的なファンドは以下の通り。レバレッジや為替ヘッジのないものを設定日順に並べた表となっている。

ここからはこの8本の実力を徹底比較していく。

基準価額の比較グラフ

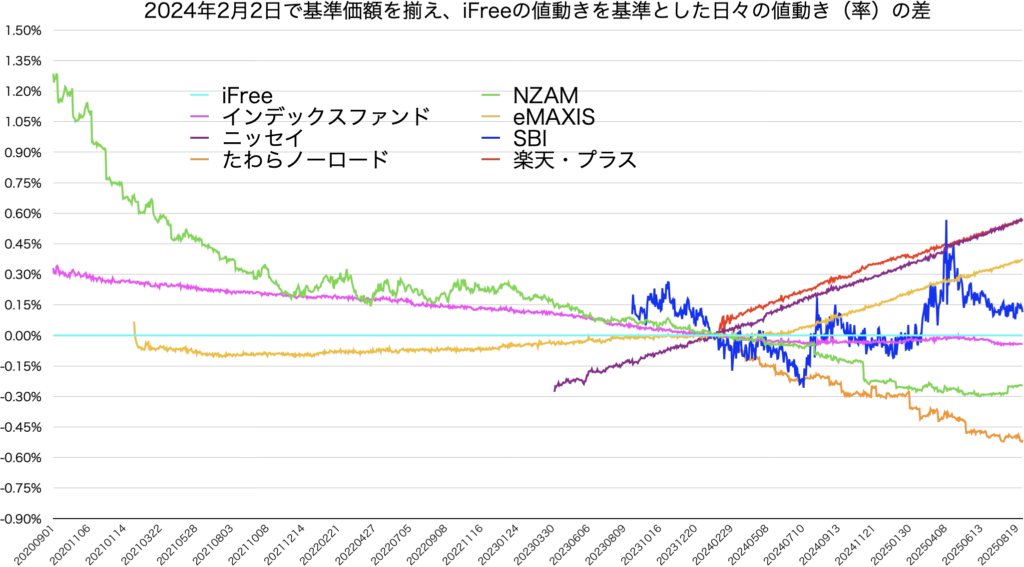

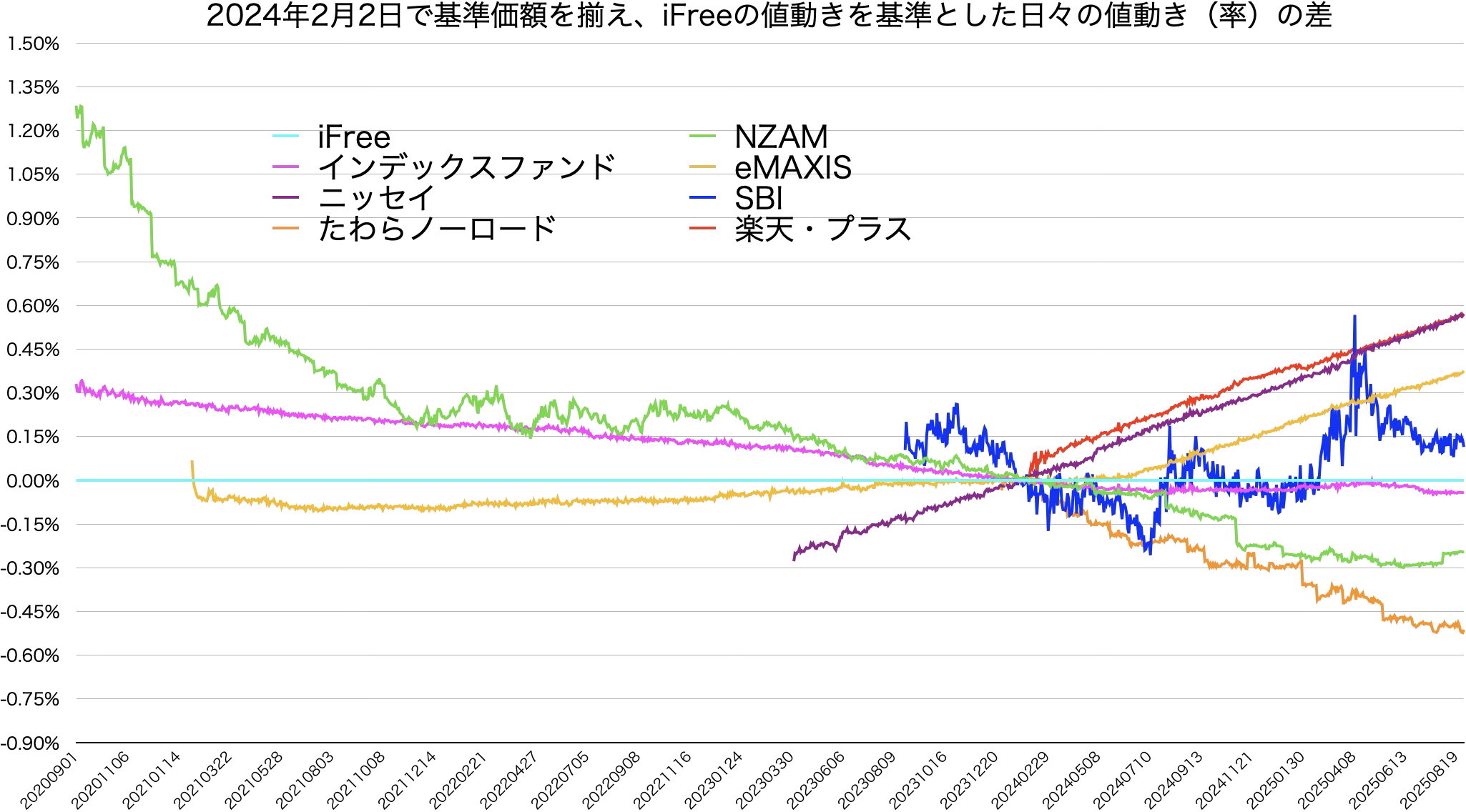

連動を目指す指数は同じであるため、ファンドの成績が変わるとすれば、その要因は「コスト」と「トラッキングエラー」である。そしてこれらは「日々の基準価額の差」に全て反映される。

であれば、目論見書や運用報告書の数値を一生懸命集めて比較するより、直接基準価額の変動率の差を比較してしまえばいい。そう考えて作成したのが次のグラフだ。

もっとも古くからあるiFreeNEXT NASDAQ100インデックスの日々の値動き(基準価額の前日からの変化率)を基準とし、比較対象のファンドの値動きがどれくらい大きかった(小さかった)かを、視覚的に表している。

(例えばiFreeが0.02%上昇した日に、0.05%上昇したファンドは+0.03、0.01%上昇したファンドは-0.01となり、この日々の差を積み上げたグラフ)

※2024年2月2日を基準日として0%で揃えている。(最も設定日が新しい楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンドの設定日付近を基準日としている。)あくまで大切なのは傾きなので、例えば基準日以前はNZAMがiFreeより上にあるため「当時はiFreeより成績が良かった」というわけではない。

この時点でNASDAQ100のインデックスファンドなら楽天プラスかニッセイ以外は買うなと言っても差し支えない気がするが、もう少し分析を進めてみたいと思う。

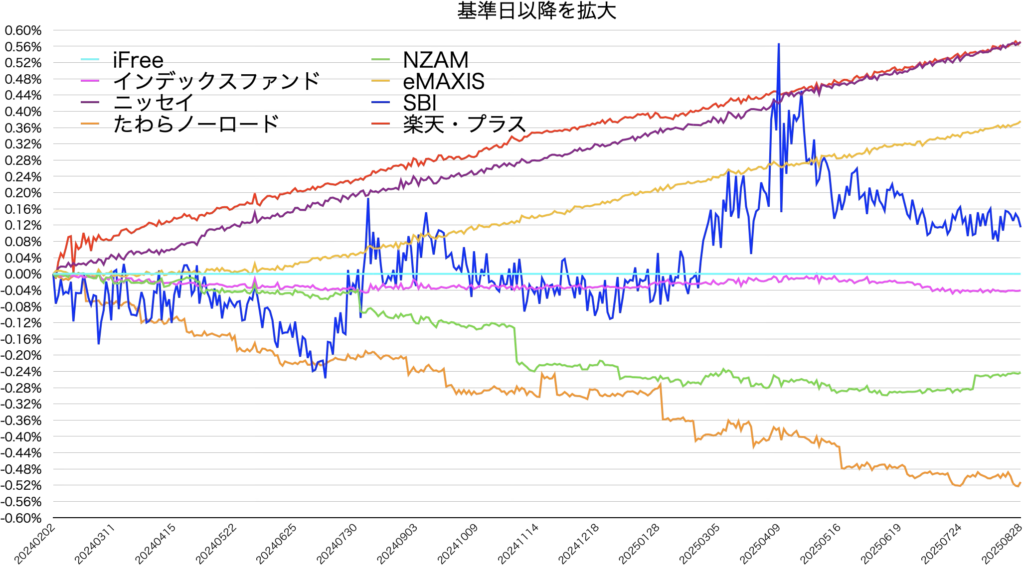

最近の傾向を見やすくするため、基準日とした2024年2月2日以降の部分を拡大したのがこちら。

楽天プラスが設定される前は、NASDAQ100インデックスファンドの王者といえばニッセイだったが、楽天プラスの登場により2大巨頭と言える状態になった。設定直後はしばらく楽天が優位に立っていたが、ここ最近は完全に拮抗している状態だ。ユーザーからすれば競争が働くのは嬉しい限りだが、楽天プラスは楽天証券でしか購入できないというデメリットがある。

SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス(雪だるま)の日々の変動率や全体としての傾向(iFreeに対して優位か劣位か)の変化が激しくなっている。これは他のファンドがファミリーファンド方式であるのに対し、直接ETFを買い付ける方式であり、運用方法の違いに起因するものと思われる。

最も古くからあるiFreeは、老舗でありながら比較的安定した成績を維持しており、ニッセイが誕生する2023年まではNASDAQ100と言えばiFreeというくらい王道のファンドだったのではないだろうか。

注目はeMAXISで、楽天プラスの登場からおよそ4ヶ月後から成績が急上昇している。グラフの傾きでは楽天プラス・ニッセイに引けを取らないと言っても差し支えないだろう。これは2024年6月に信託報酬の引き下げが行われたためである。

まとめ

ということでここまでNASDAQ100連動ファンドの実力について徹底比較してきた結果、圧倒的に優位なのが楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド、ニッセイNASDAQ100インデックスの2本、次いでeMAXIS NASDAQ100インデックスが直近の成績では優位であるとの結果になった。

参考に、今回対象としたファンドを、目論見書からわかる総経費率順に並べた表を載せておく。NASDAQ100連動ファンドについては、実際の成績もこの通りに並んでいるというわかりやすい結果となった。

投資をこれから始める人で、NASDAQ100をメインにするという場合(中々いないかもしれないが)は、楽天プラスを購入するために楽天証券に決める。1位にはこれくらいのインパクトはありそうだ。

ニッセイやeMAXISであれば、大手ネット証券ならどこでも購入可能なため、くれぐれも低コストのファンドを選ぶようにして欲しいと思う。

次回はこの検証結果からそれぞれのファンドに投資した場合の運用成績についてシミュレーションしてみたいと思う。

スポンサーリンク

コメント