「約6,000本ある投資信託のうち、99%はゴミ商品である。」僕の大好きな経済評論家である山崎元さんはそう断言する。そして投資の原則は「長期・分散・低コスト」であり、これは山崎さんはもちろん、いわゆる名著と言われる書籍でも繰り返し唱えられている。

しかし2025年現在、最近よく聞く原則は「長期・分散・積立」に変化してきており、これは明らかに忖度、大人の事情だ。積み立てりゃなんでもいいってわけじゃない!

同じ指数への連動を目指すインデックスファンドでもコストの違いがどの程度リターンに影響を与えているのか検証し、今選ぶならどのファンドが最適か、明らかにしていくため、迷ったときは参考にしてほしい。

前提

長期のインデックス投資をする場合、ファンド選びよりも指数を選ぶ方が重要だ。自分の信じられる指数を決めたあと、「じゃあどのファンドにしようか」となった段階で参考になる記事にしていく。

価格競争により多くの優良なインデックスファンドが選べるようになったのは、実は結構最近のことである。あくまで”今なら”何が最適かを僕なりに検証していくもので、最適でないとするファンドそのものや、そのファンドを保有している方を否定する意図は一切ない。

特にすでに持っているファンドに含み益が出ている場合、売却して乗り換えることは損になることの方が多いので注意してほしい。

オルカンとは

全世界、オールカントリーを略してオルカンと呼ばれ、MSCI ACWIという指数への連動を目指す投資信託である。”オルカン”という呼称は商標登録されており、売り手がeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)以外をオルカンと表記することはできないが、この記事ではACWI連動ファンドの総称として用いる。

ACWIは「All Country World Index」の頭文字をとったもので、文字通り全世界の株式を指数化している。全世界とはいえ実際には先進国23カ国、新興国24カ国の2,559の銘柄で構成されており、全世界の時価総額のおよそ85%をカバーしている。

時価総額加重平均(時価総額=発行済株式数×株価 時価総額の割合に合わせて運用資金を投資する)であり、現在の米国一強と言える市場では、米国株が60%強を占めている。構成国の比率は以下の通り。

アメリカ:61.9 %前後

日本:約5.7 %

イギリス:約3.6 %

カナダ:約2.9 %

スイス:約2.6 %

中国:約2.5 %

ドイツ:約2.4 %

フランス:約2.3 %

台湾:約1.97 %

インド:約1.8 %

その他多数

※時価総額は日々変動するため%は調査時点(2025.6)の概算。

「未来の株価は読めない」これを前提にした場合、株式というアセットの持つ期待リターンは一律と言える。こう考えたとき、時価加重平均での全世界株式への投資が、最も合理的で効率の高い投資となる。これも「ほったらかし投資術」などの書籍や、YouTubeなどで山崎元さんから学んだことである。

ただし、この考えには「運用期間を”永久”とした場合」という前提が入ると僕は考えており、一個人が運用できる期間が高々数十年程度であることを考えると、「オルカン以外はあり得ない」と言えるほどではないと思う。もちろん、自分で考えて決めるのが面倒という人は、間違いなくオルカン一択がいいだろう。

新 NISAつみたて投資枠対象のオルカン

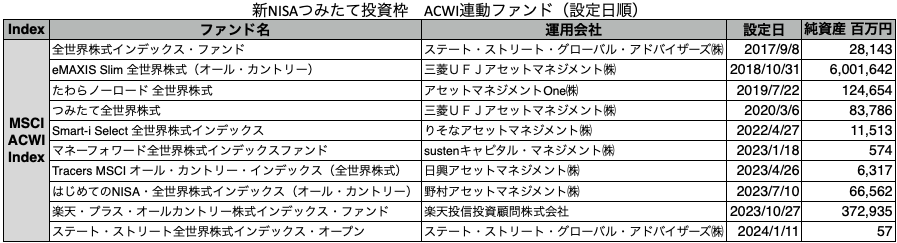

では今回実力を検証するMSCI ACWIに連動する投資信託にはどのような商品があるか見ていこう。金融庁のお墨付き、新NISAつみたて投資枠対象商品は以下の通りである。

※純資産額は2025年6月5日時点

ACWI連動ファンドは計15本あるが、うち5本は日本を含まないファンドであるため、ここでは上記10本を比較検証していく。

運用成績:一番人気のeMAXIS Slimが最強なのか

先ほどの表の純資産額からわかる通り、ダントツの1番人気はeMAXIS Slim、次いで楽天である。こちらの記事で検証したS&P500と同じくやはりこの2本が強いのか、早速結果を見てみよう。

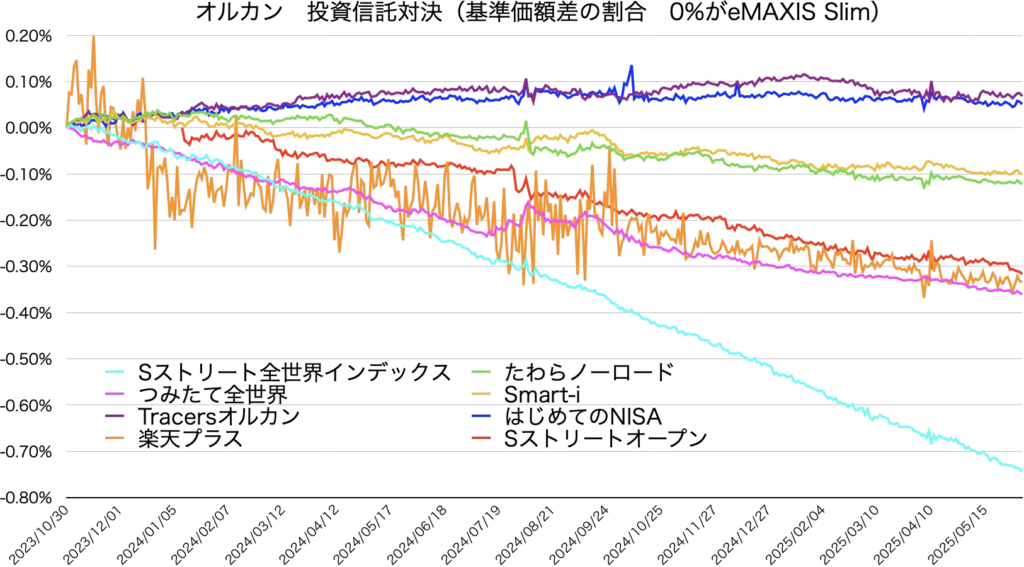

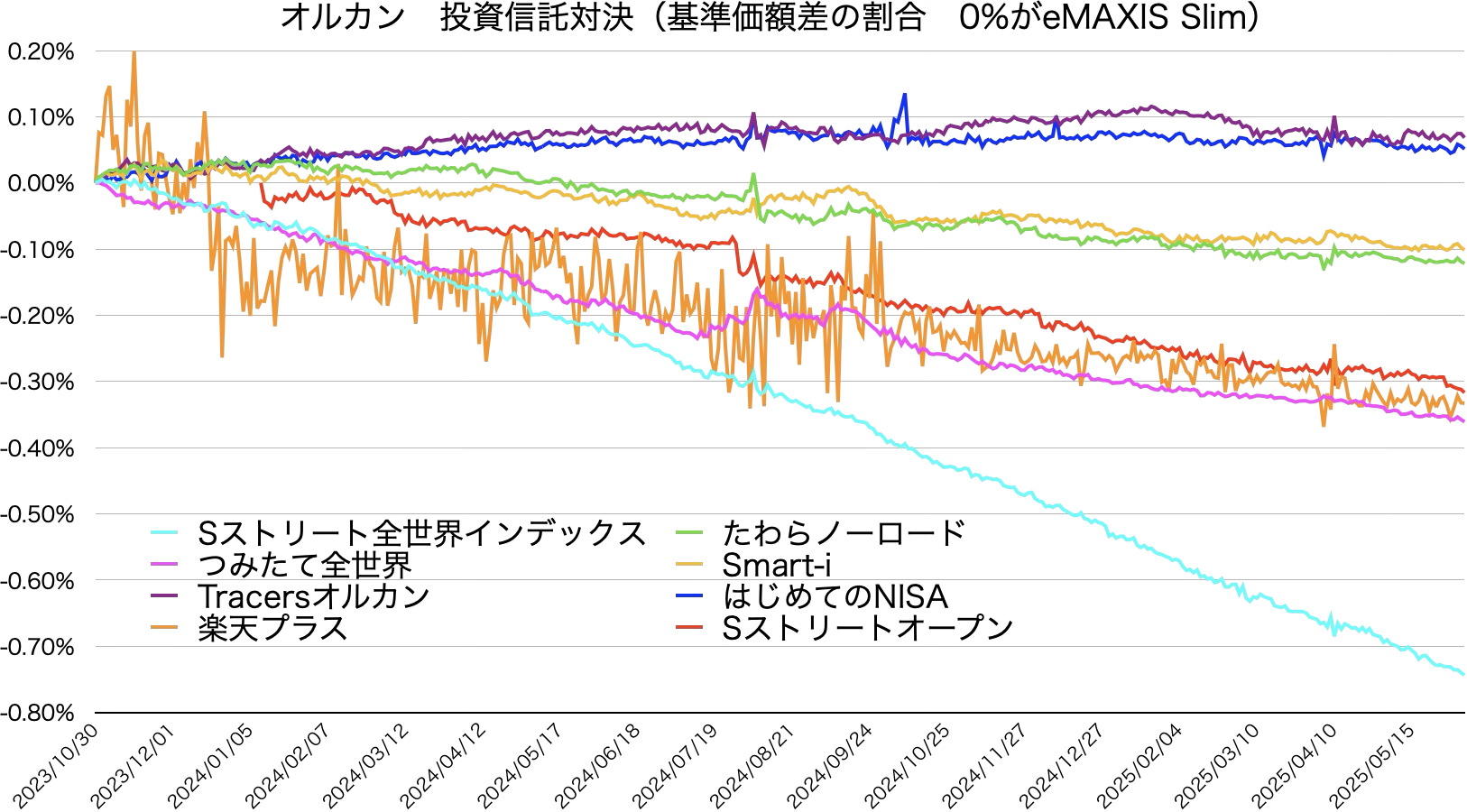

これは、eMAXIS Slimの運用成績を基準=0%として、そのほかのファンドの成績を視覚化したグラフである。実際の運用成績は、日興のTracersが1位、野村のはじめてのNISAが2位となり、eMAXIS Slimを上回った。

グラフを作成してみて、思い込みの怖さを実感した。ポイントは2点

✅ eMAXIS Slimが当然1位になると思っていた。

✅ 楽天オルカンの成績が想像よりかなり悪かった。

何を隠そう、僕が持っているオルカンは楽天である。。。。

見た目のコスト

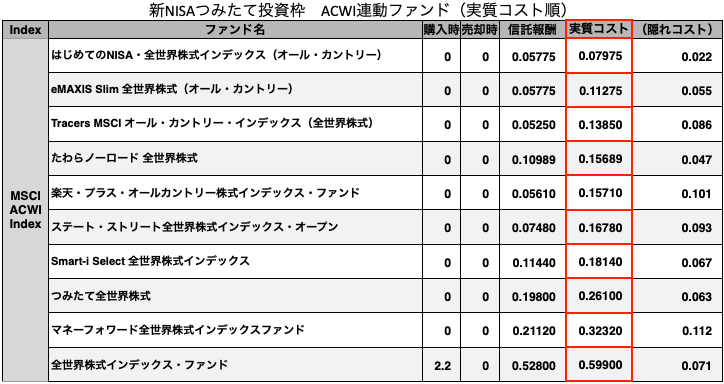

数字で確認できるコストを見てみよう。

信託報酬は目論見書、隠れコストは運用報告書(全体版)で確認し、これらを足したものを実質コスト欄に表記した一覧だ。信託報酬は運用報告書の値が目論見書とずれているケースも多いが、購入時に参照するのは基本目論見書であることが多いと考え、信託報酬欄はあえて目論見書の数値としている。

見かけ上のコストでは3位で、純資産額も相対的には小さめなTracersが1位であることには非常に驚きを感じた。

じゃあeMAXIS Slimやめた方がいい?

ただしこの結果だけを見てeMAXIS Slimからの乗り換えを考えるのは早計である。

株価や投資信託の基準価額のチャートと同じく、これらのグラフは切り取り期間によって見え方が変わるからだ。

今回のグラフは、楽天オルカンが設定された直後の2025年10月30日を基準としている。設定日が最も最近であるステートストリート全世界株式インデックス・オープンは基準日がずれていること、2025年1月あたりから、上位2本の成績が徐々にeMAXIS Slimに近づいてきていることなどが注意点だ。

※マネーフォワードは基準価額の日々データをダウンロードできるサイトを見つけられなかったため評価からは除外。ただ、唯一投資信託を購入する投資信託であり、目にみえるコストとしても下から2番目の成績になるのは目に見えているため、検討対象からは外して良いだろう。

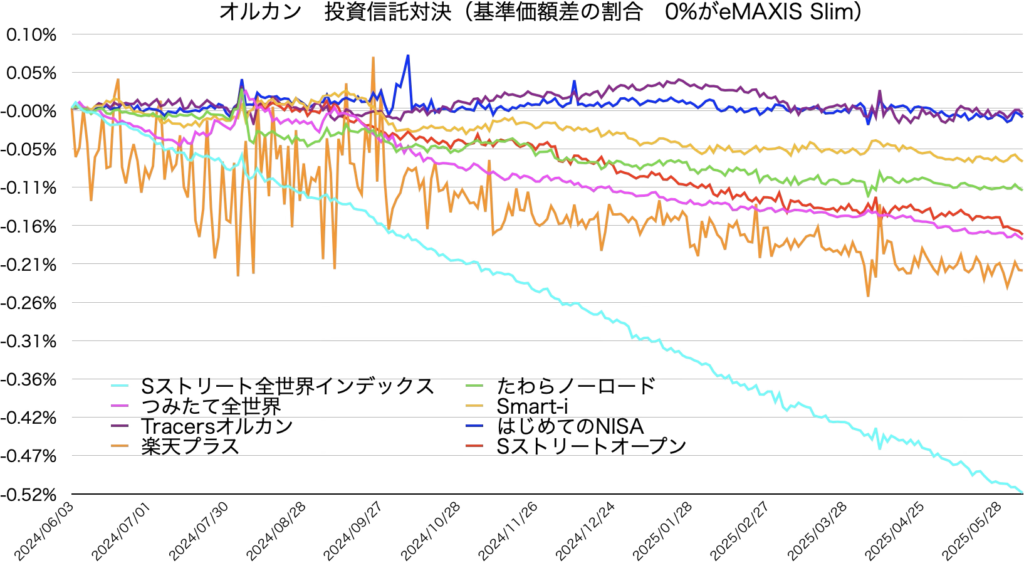

そこで、評価期間を直近1年(2024年6月1日〜)に絞って同じグラフを作成すると以下のようになる。

eMAXIS Slim保有者の皆さん、おめでとう。やはりeMAXIS Slimが最強であることが証明された。

eMAXIS Slimの信託報酬が純資産額によって段階的に変わる仕様であることも影響している。

eMAXIS Slimの純資産額は現在6兆円程のため、実質信託報酬率は約0.057558%となる。

まとめ

やはり一番人気にはそれなりの理由があるといったところだろうか。S&P500に続き、オルカンでもeMAXIS Slimが直近の運用成績上では最も優秀であることがわかった。

最終判断は次回以降のシミュレーションも参考にしていただきたいが、とりあえず上位4〜5位以内のファンドを購入している方は急いで何かを変える必要はなさそうである。

僕は楽天オルカンへの対応を早急に考えなければならない。次回、現状の成績でどの程度将来に影響するのか、各種シミュレーションをしていきたいと思う。

シミュレーション結果はこちら

楽天オルカン成績検証はこちら

コメント