「約6,000本ある投資信託のうち、99%はゴミ商品である。」僕の大好きな経済評論家である山崎元さんはそう断言する。そして投資の原則は「長期・分散・低コスト」であり、これは山崎さんはもちろん、いわゆる名著と言われる書籍でも繰り返し唱えられている。

しかし2025年現在、最近よく聞く原則は「長期・分散・積立」に変化してきており、これは明らかに忖度、大人の事情だ。積み立てりゃなんでもいいってわけじゃない!

同じ指数への連動を目指すインデックスファンドでもコストの違いがどの程度リターンに影響を与えているのか検証し、今選ぶならどのファンドが最適か明らかにしていくため、迷ったときは参考にしてほしい。

前回・前々回記事で楽天・プラス・オールカントリーの成績(≒コスト)が思いのほか悪いことに気づいてしまった。

目論見書上の信託報酬は同じ指数(ACWI)に連動するどのファンドより安いのに。である。

2025年8月現在、ポートフォリオの約40%を楽天オルカンが占めている僕は、eMAXIS Slimの本家オルカンに乗り換えるべきか、早急な判断を迫られることになった。

そして、「このまま楽天オルカンで行く」という結論を出したため、今回はこの結論に至った経緯を紹介していこうと思う。

eMAXIS Slim VS 楽天・プラス・オルカン

まずは振り返りとして、本家eMAXIS Slimシリーズのオルカン(以下、オルカン)と楽天・プラス・オールカントリー(以下、楽天オルカン)の成績を比較していく。

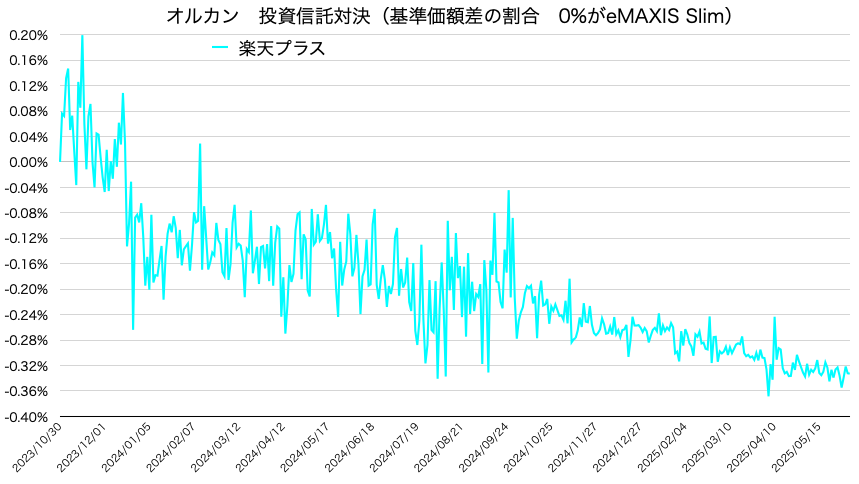

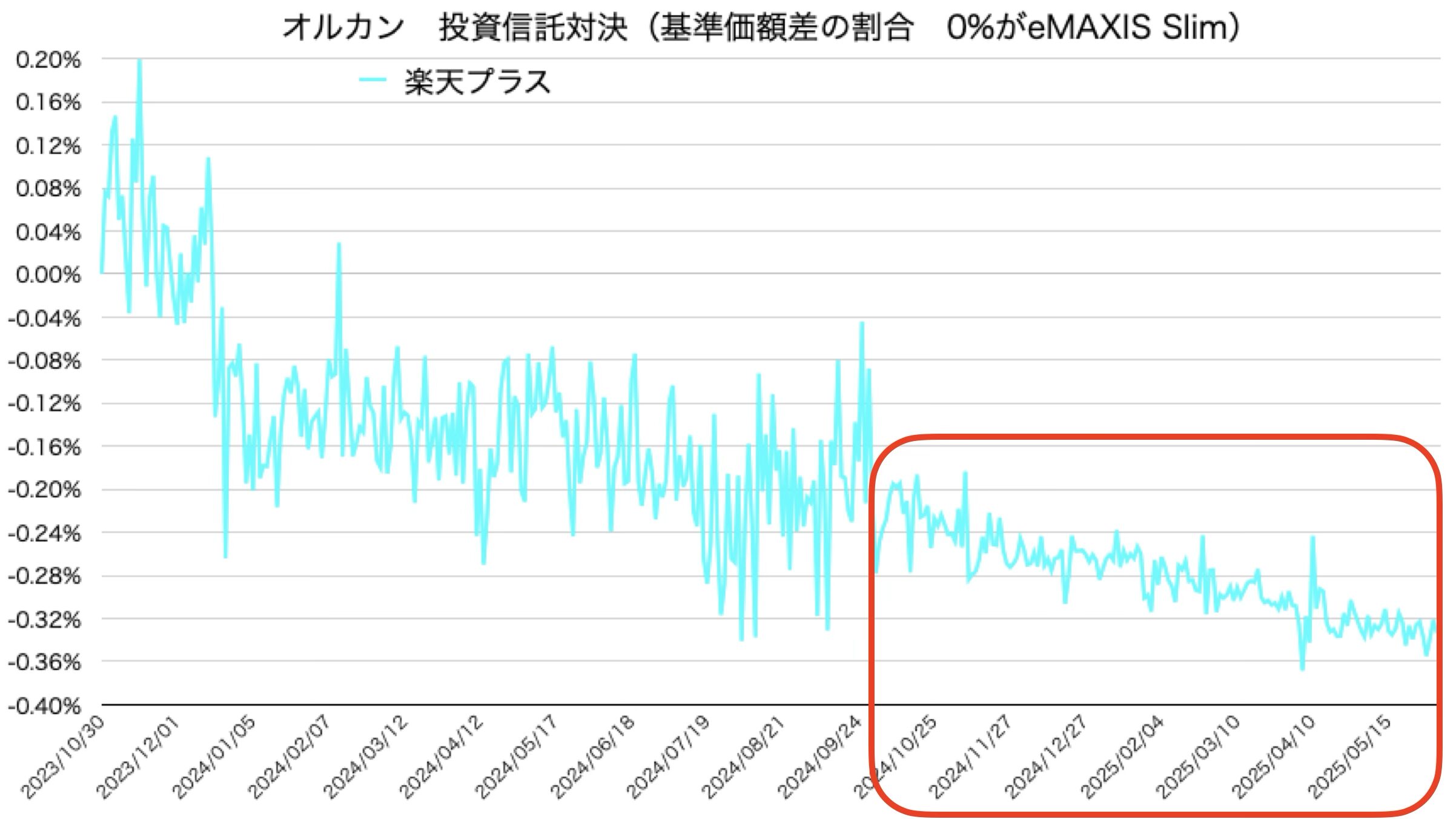

これは2023年10月30日〜2025年6月5日のオルカンの値動きを0とした場合の、楽天オルカンの基準価額の推移(騰落率の差)をグラフ化したものである。

詳細は過去記事によるが、この期間の平均では年利換算で0.25%も劣る成績であった。この年利差で月5万円、30年間積立投資した場合の差は約190万円(-4.42%)となる。(30年間の積立投資でこの差を大きいと感じるかどうかは人によるが。)

これが「おいおいこのまま楽天オルカンで行くのかちゃんと考えないとまずいぞ」と思ったきっかけである。

楽天オルカンのままで行きたい!?

楽天オルカンの成績がわかって最初に湧いたのは”残念”な気持ちだった。「できれば楽天オルカンのまま行きたい。」という強烈な欲求が働く。理由は2つ

✅ ポートフォリオの複雑化防止

✅ 楽天経済圏の有効利用

ポートフォリオの複雑化防止

仮にオルカンに変更する場合、楽天オルカンを売って買い換えるわけではなく、今後の購入を切り替えることになる。NISA枠保有分、特定口座保有分ともに含み益が出ており、枠の有効利用と税の繰延効果の観点から、成績差以上の損失につながる可能性が高いからだ。

そうなると、現状でもあまりシンプルとは言えないポートフォリオが、さらに複雑になり、出口戦略も複雑化してしまう。

楽天経済圏の有効利用

もう1つの理由が楽天経済圏の有効利用で、そもそもメインの運用を楽天証券で行うことを決めた最大の理由でもある。楽天・プラスシリーズは楽天証券の投信残高ポイントプログラムの対象で、楽天オルカンはその保有残高に応じて年率0.017%のポイントを得ることができる。

現状維持バイアスの自覚

これらは自分の素直な気持ちだが、自分自身に強烈な現状維持バイアスが働いていることも同時に自覚した。

※現状維持バイアスとは:変化のリスクを恐れ、より良い選択肢や改善の機会があっても、現在の状況を変えずに維持しようとする心理的な傾向のことで、心理学や行動経済学でいう「認知バイアス」の一つである。損失回避の心理や慣習から、非合理的な選択をしてしまうことがある。

ポートフォリオが複雑化すると言っても、現時点でそうなった場合の最適な出口戦略を判断できる知識はあるし、成績差は年利換算で0.25%もあるのだから、投信残高ポイントではその差は埋まらない。それでも楽天オルカンのまま行きたいという気持ちが自然と生まれたことで、行動経済学の有用さを改めて理解した。

だったらオルカンにシフトするべき。とも考えられるが、インデックス投資は自分が投資先に納得することが継続のために最も重要であることもまた事実であるため、さらなる検証を実施することにした。

以上より、ここから先は、「できれば楽天オルカンのままで行きたい」という心理に基づき、楽天オルカンを継続できる根拠をあえて探しに行った結果であることをあらかじめ理解した上で読んでいただきたい。

楽天オルカンで行ける理由を探せ!

ではここからは楽天オルカンのまま行けるという判断に至った経緯と根拠を書いていく。

まず突破口として着目したのは、初めに提示したグラフの前半と後半の明らかな特徴の変化である。前半の日々の変動率の振れ幅が明らかに大きい。

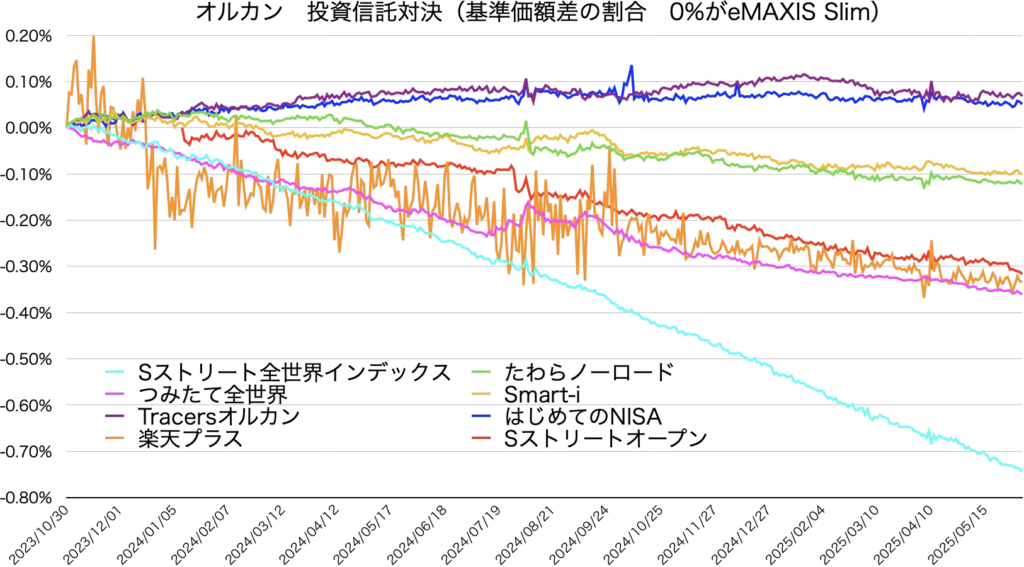

これは投資信託Best Choice オルカン編(1)から引用した「NISAの積立投資枠で購入できるMSCI ACWIに連動するファンド」の成績を、オルカン基準(0%)でグラフ化したもので、オルカンを基準とした相対的な前半の変動率の激しい上下が楽天オルカンだけに見られる特徴であることがわかる。

激しい変動の要因は?

なぜこれほど激しい変動が楽天オルカンだけに見られるのか。それは切り取り期間の最初の日付がキーになる。楽天オルカンのファンド設定日が2023年10月27日であること、そして、設定以来純資産額が急激に伸びていること大きな要因となっている。(と思われる)

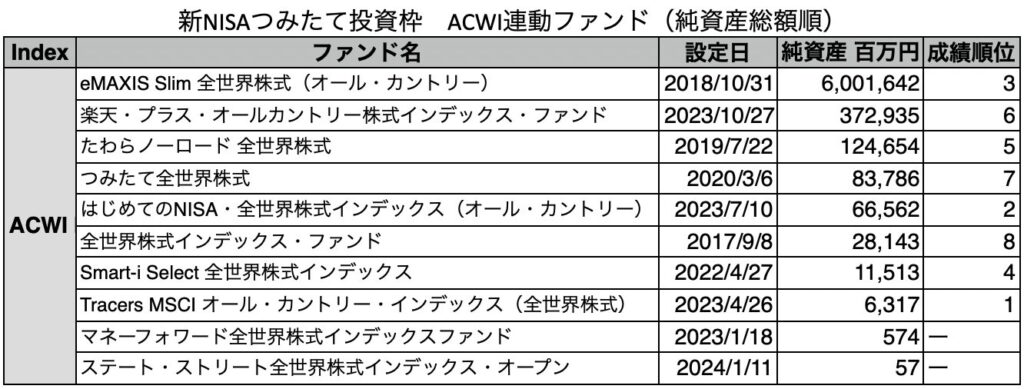

これは新NISAつみたて投資枠対象のACWI連動ファンドを2025年6月5日時点の純資産額が大きい順に並べた表である。設定日に注目してほしい。王者であるオルカンは別格として、楽天オルカンがそれ以外のファンドをごぼう抜きにしていることがわかる。

純資産額が多いほど運用が安定しやすいとはいえ、これほど急激に日々増加する中で、ベンチマークに張り付くような運用が非常に難しいことは想像に難くない。

以上より、楽天オルカンは設定からの日が浅くかつ急激な純資産額の変化により運用が安定しないことからグラフ上の変動が激しく、また日が浅いゆえに信託報酬以外のコストが相対的に高いことにより運用成績が芳しくない状況であると推察できる。

純資産額の増加に伴う運用の安定化

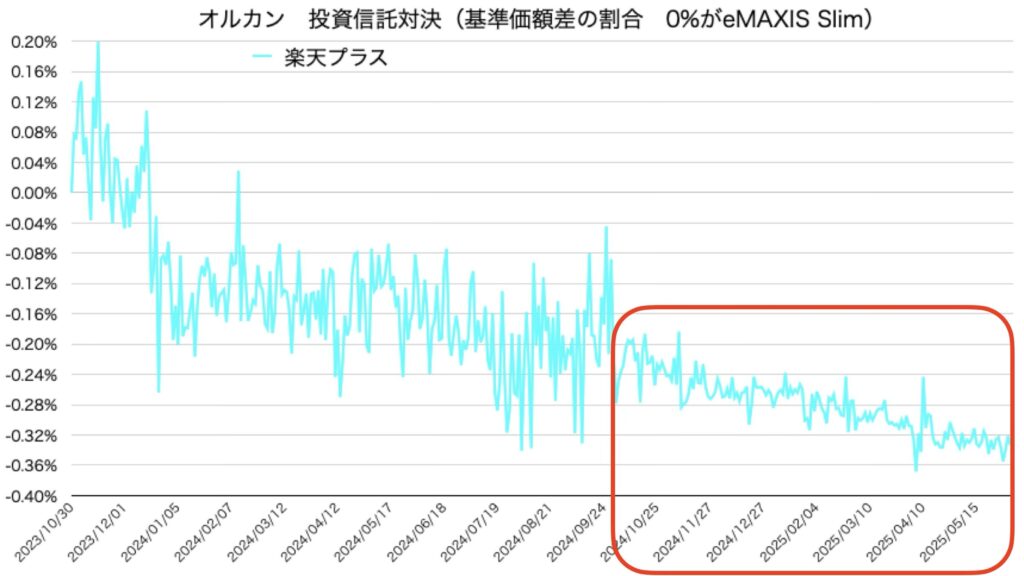

ここまでの考察を踏まえ、今度はグラフの後半に注目してみる。すると、2024年10月頃から急激に日々の変動率が安定化していることがわかる。

傾向としては右肩下がりでオルカンには差をつけられ続けているものの、運用はかなり安定してきていると見ていいだろう。

要因としては純資産額の増加が最も大きく影響していると思われる。

これは楽天証券ホームページより楽天オルカンの純資産額に注目して切り取った画像である。設定日から約2ヶ月時点の2024年1月初頭は100億円だった純資産額は、運用の安定化が見られる2024年10月には2,000億円を超え、2025年1月には2,800億円、同5月には3,300億円と、順調に伸びている。

単純に純資産額が増えたことだけでなく、2024年上半期は約21倍、下半期は約1.3倍と、増加率が減少してきていることも運用の安定化に寄与していると思われる。

最新状況(2025年8月)を確認

運用の安定化は確認できたものの、成績は相変わらず右肩下がりとなっている。信託報酬率だけで見ればオルカンに負けず劣らずであるのに。これは、マザーファンドまで自前であるがゆえに、その他コスト(通称隠れコスト)を抑えるには相応の純資産額が必要であることが要因と考えられる。

純資産額は基本的に順調に増えているため、最新のデータで再度オルカンとの成績を比較してみる。

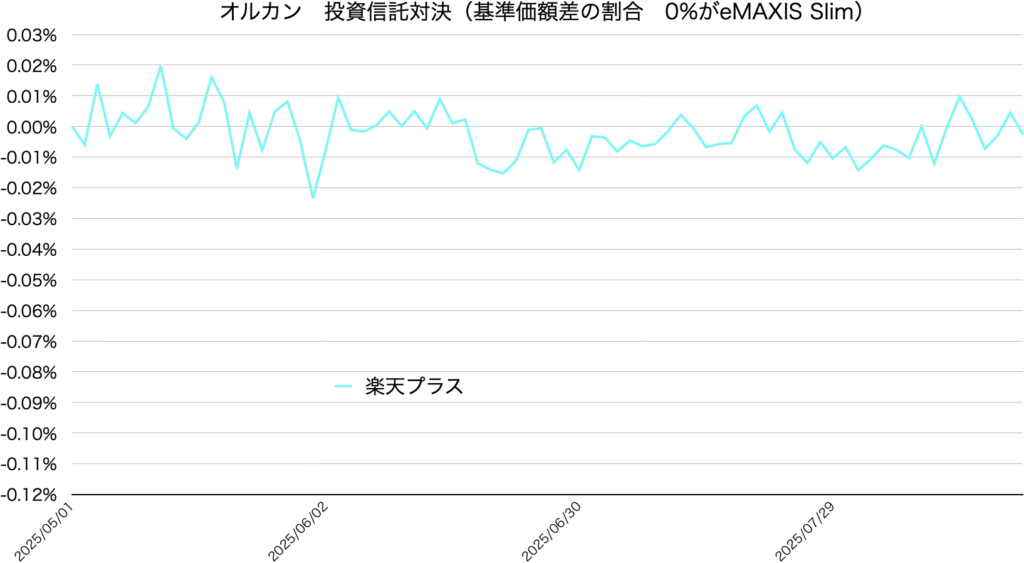

これは2025年1月6日を基準とした8月20日までの成績比較である。前のグラフからもわかる通り、5月くらいまでは右肩下がりとなっているが、それ以降下げ渋っていることがわかる。

ということで、さらに5月以降に絞ってグラフ化する。

これならこの4ヶ月弱は完全に同レベルの成績と言っていいのではないだろうか。

結論:楽天オルカンは優秀

いかがだっただろうか。ここまでの考察、主に5月以降の成績比較で楽天オルカンが本家オルカンと比較しても十分優秀であると納得できた。

実は僕が楽天オルカンを初めて購入したのは割と最近で、2025年1月のことである。この時は純資産額も2,800億円を超え十分大きく、目論見書で把握できるコストも割安と判断したため購入を決めた。しかし、設定来の成績までは考慮しておらず、基準価額の変化を直接比較するという手法を採用したことで想像よりも成績が悪いことがわかり、「このままオルカンに差をつけられていくのではないか」と焦ってしまう結果となった。

今回は結果して自身が納得して投資を続けられる結論が得られたが、投資先選択の重要性が学べる機会となった。

まとめと教訓

最後にこの検証で得られた結論と教訓を記して終えたいと思う。

✅ 最初から自分が納得できる投資先を選択しろ!

✅ 設定直後のファンドに飛びつくな!

✅ 楽天オルカンは超優秀!!

次回はちょっとだけ持っている楽天・プラス・NASDAQ100について、ドキドキしながら検証してみたいと思う(笑)

コメント