「約6,000本ある投資信託のうち、99%はゴミ商品である。」僕の大好きな経済評論家である山崎元さんはそう断言する。そして投資の原則は「長期・分散・低コスト」であり、これは山崎さんはもちろん、いわゆる名著と言われる書籍でも繰り返し唱えられている。

しかし2025年現在、最近よく聞く原則は「長期・分散・積立」に変化してきており、これは明らかに忖度、大人の事情だ。積み立てりゃなんでもいいってわけじゃない!

同じ指数への連動を目指すインデックスファンドでもコストの違いがどの程度リターンに影響を与えているのか検証し、今選ぶならどのファンドが最適か明らかにしていくため、迷ったときは参考にしてほしい。

NASDAQ編(1)では、8本の主要なNASDAQ100のインデックスファンドの成績を徹底比較し、優劣が明らかになった。今回は実際にこれらのファンド選びが、運用成績にどの程度の影響を与えるのか、シミュレーションしていく。

基準価額チャート

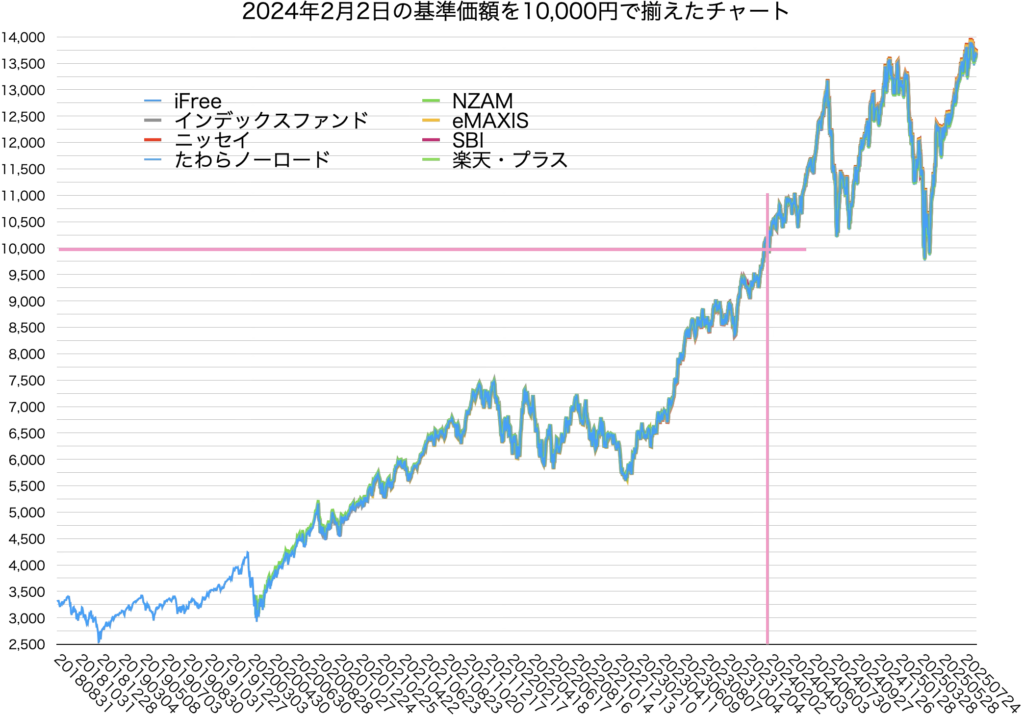

まずは基準価額の変化をチャートで見てみよう。通常チャートの比較サイトでは、設定日の差によりどうしても設定日の最も新しいファンドが誕生した以降の期間でしか比較できない。そこで、前回記事と同じ基準日の2024年2月2日の基準価額が10,000円だったとした場合のチャートを作成し、全期間で比較してみた。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックスファンドが設定された2018年8月31日からおよそ7年間の基準価額チャートがこれだ。こうしてみると「別にどのファンドを購入してもそれほど運用成績に影響はないのでは」と思えてしまう。

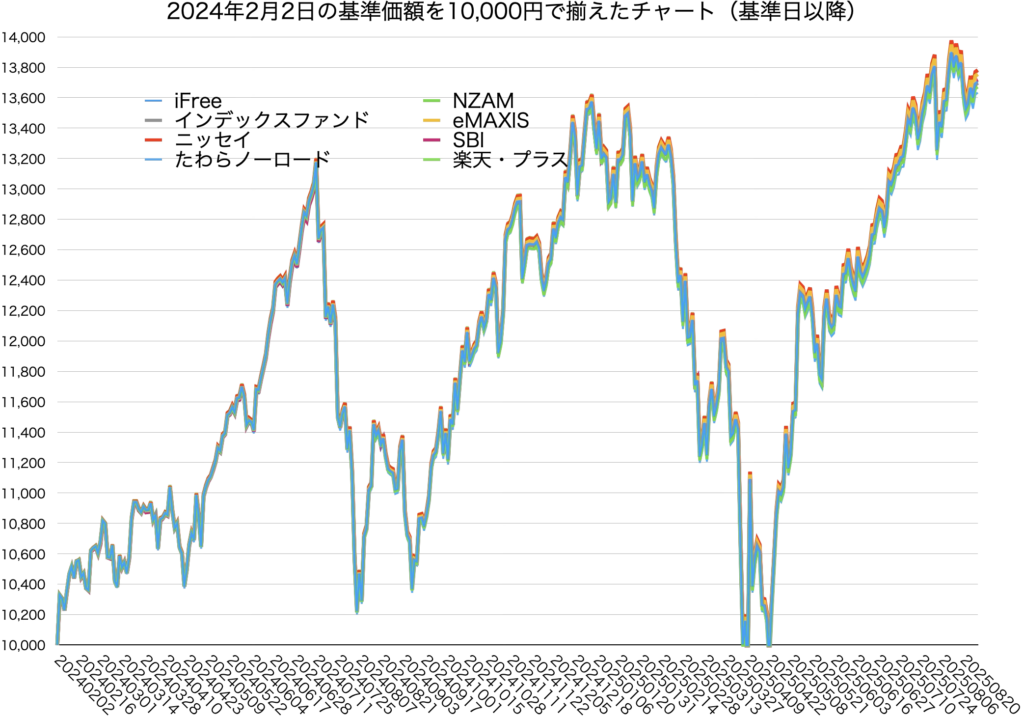

そこで基準日以降のチャートを拡大表示してみる。

これは、2024年2月2日に8本のファンドを10,000円ずつ購入した場合、それぞれのファンドが今いくらになっているか。を示すチャートになっており、少しずつ基準価額に差が生まれていることがわかる。

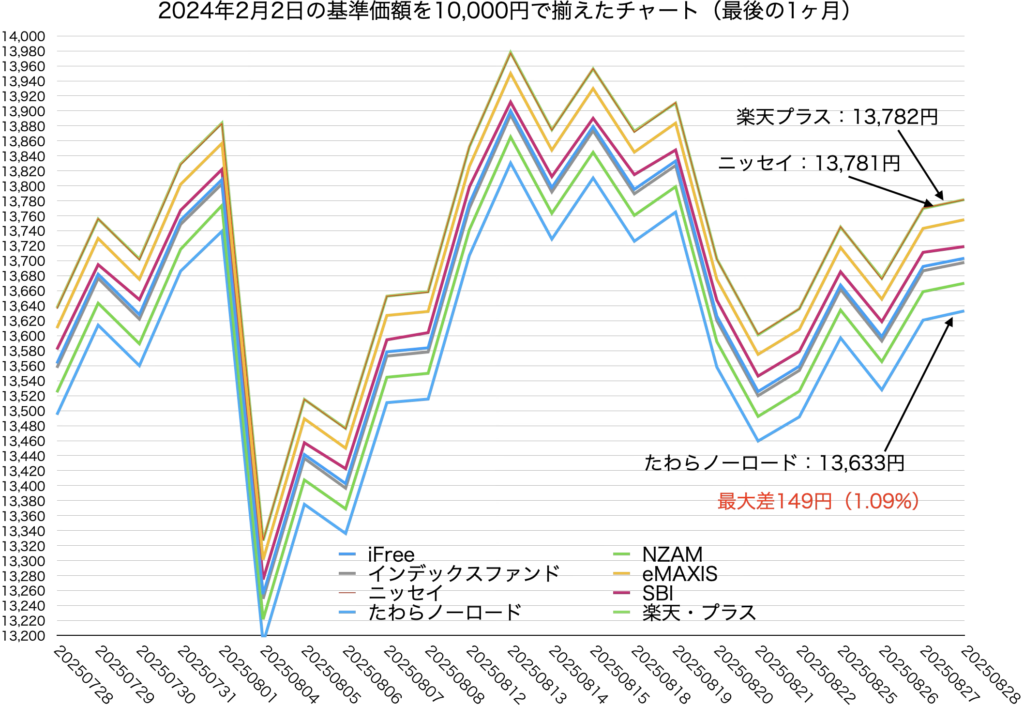

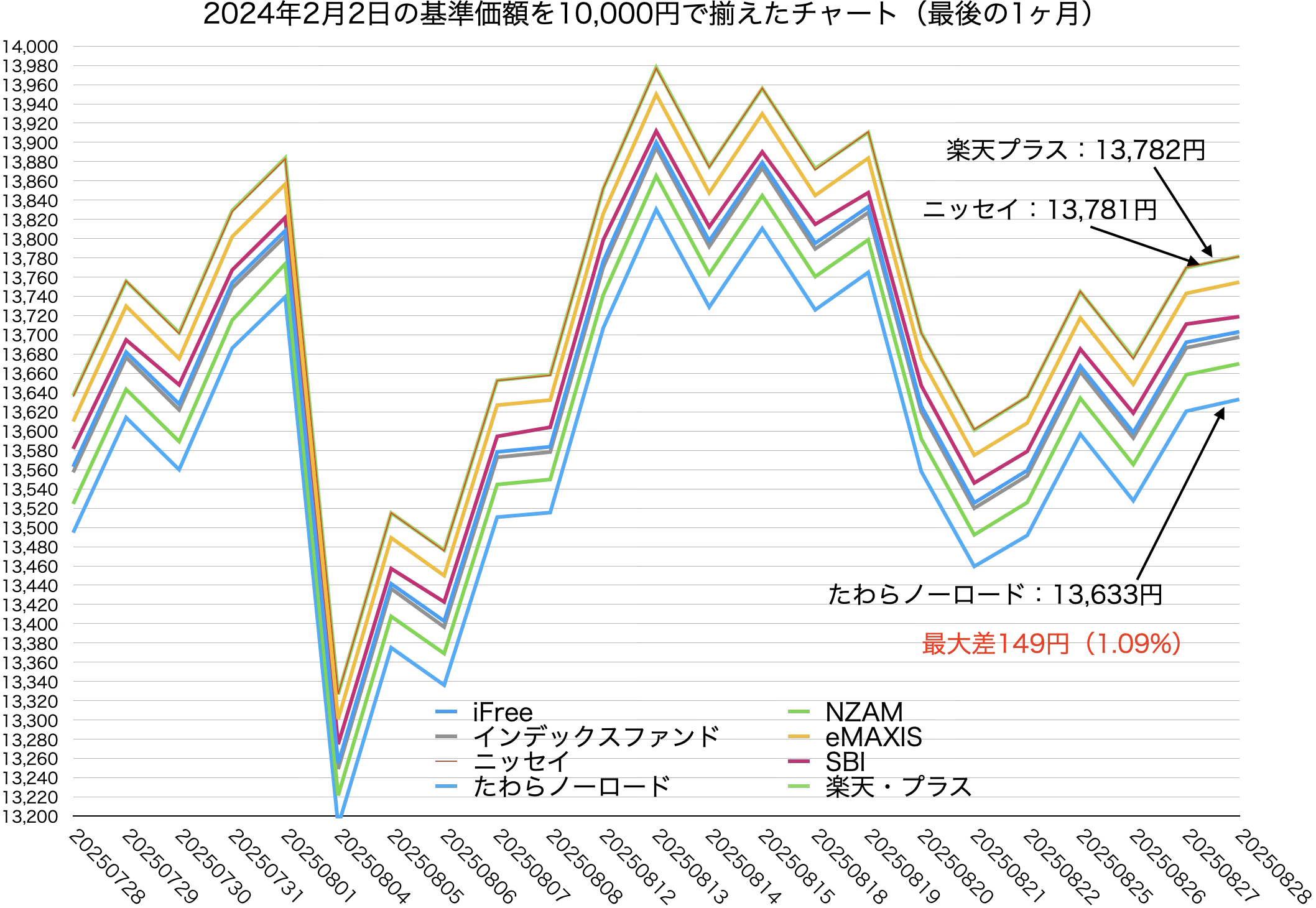

さらに見た目でわかりやすくするために、最後の1ヶ月を拡大表示したのがこちら。

1年半の運用で、最大1.09%の差が出ている。金額にして149円、こうしてみると「やっぱりたいして変わんない。どれでもいいよね」そう考える人の方が多いような気がする。

でも最終判断はもう少し待ってほしい。次からは運用金額と期間をもう少し長く取ってシミュレーションしていく。コストの差も複利的に積み上がっていく様が実感できると思う。この結果を見ても「どれでもいい」と思えるか、考えてみてほしい。

条件別30年間運用シミュレーション

ここでは、以下の条件で運用した場合をシミュレーションし、購入するファンドによってどの程度差が生まれるか、確認していく。

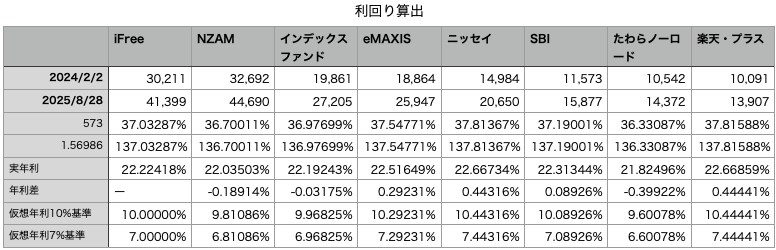

想定利回りの設定

シミュレーションに使う想定利回りを設定する。

これは至近の1年半の上昇率を年利換算し、iFreeの年利を10%,7%と仮定した時のその他のファンドの年利を、実年利の差から算出した表である。今回比較するファンドは全て同じ指数への連動を目指しており、成績の差はほぼコストの差と言える。コストの差は年率での差となるため、仮想年利についても実年利の差を適用した。(実年利の比率で仮想年利を出した場合、成績差は縮まる。しかし、実運用のシーンにおいて、指数の成績が良かった年と悪かった年で年率で表されるコストの差に影響は生じない)以降のシミュレーションはこの想定年利を用いて行う。

10%は想定年利としては高いと感じるかもしれないが、iFreeの設定来(2018年8月31日〜2025年8月28日の約7年間)の年利が10.68%であり、全く的外れな数値ではないと言える。

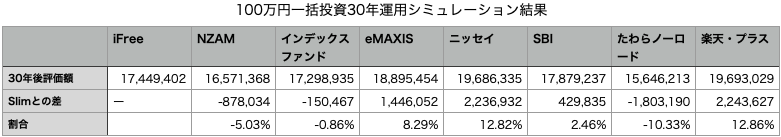

100万円一括投資 30年運用

まずは100万円を一括投資し、30年間先ほど設定した利回りで運用を続けた結果を見てみる。

最も運用成績の良い楽天プラスで30年後の評価額が1,970万円と、10%の複利運用の凄さを実感できる結果となった。そして、最も運用成績の悪かったたわらノーロードとは、およそ400万円の差となった。年利で言えば1%に満たない差にすぎないが、30年間の運用でこれだけの差が開く。

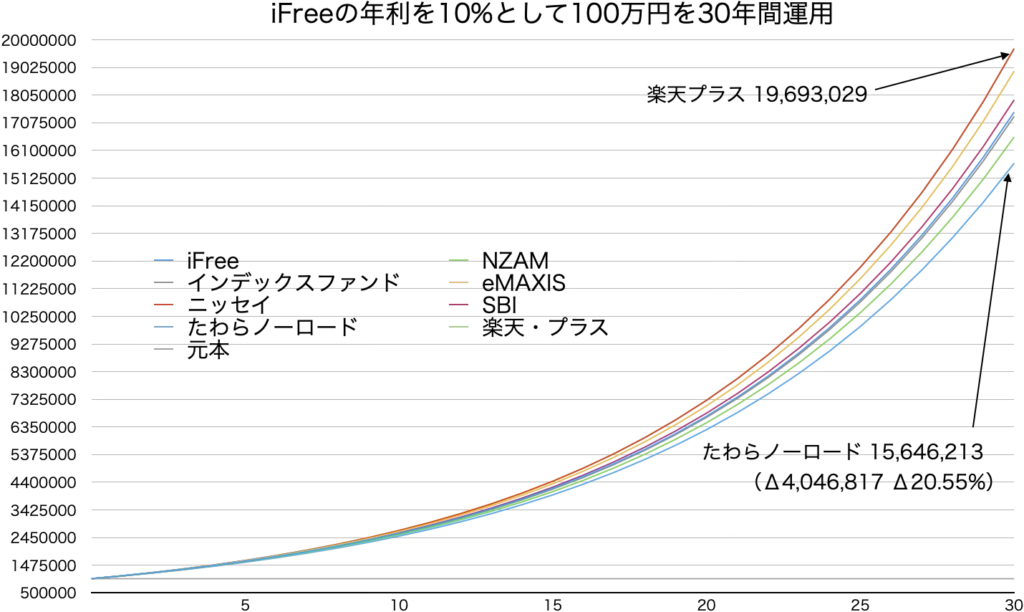

このシミュレーションをグラフで表したのがこれだ。20年目では100万円程度だった差が、その後の10年で400万円にもなる。投資における複利効果が偉大であると同時に、コスト差の複利的な積み上がりもものすごく大きいことがわかる。

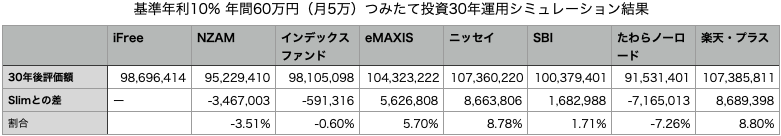

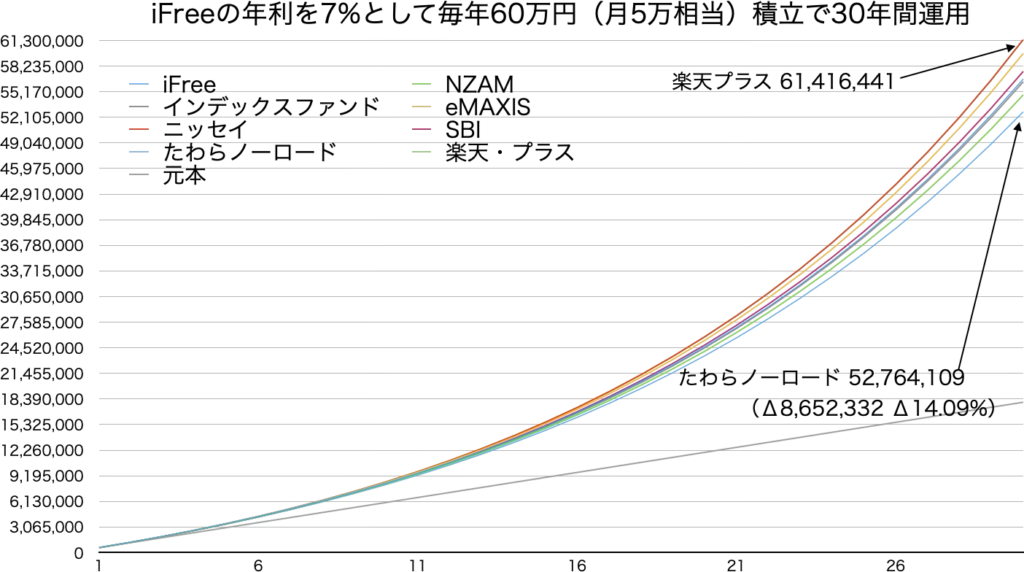

年60万(月5万相当)を30年間積立運用

次は月5万円相当、年間60万円の積立投資を行った場合をシミュレーションしてみる。

最も運用成績の良い楽天プラスで30年後の評価額が1億700万円に到達し、最も運用成績の悪かったたわらノーロードとは、およそ1,600万円の差となった。評価額の差の割合では一括投資より小さくなるものの、金額差は「どれでもいい」とはとても言えないレベルであると、多くの人が感じるのではないだろうか。

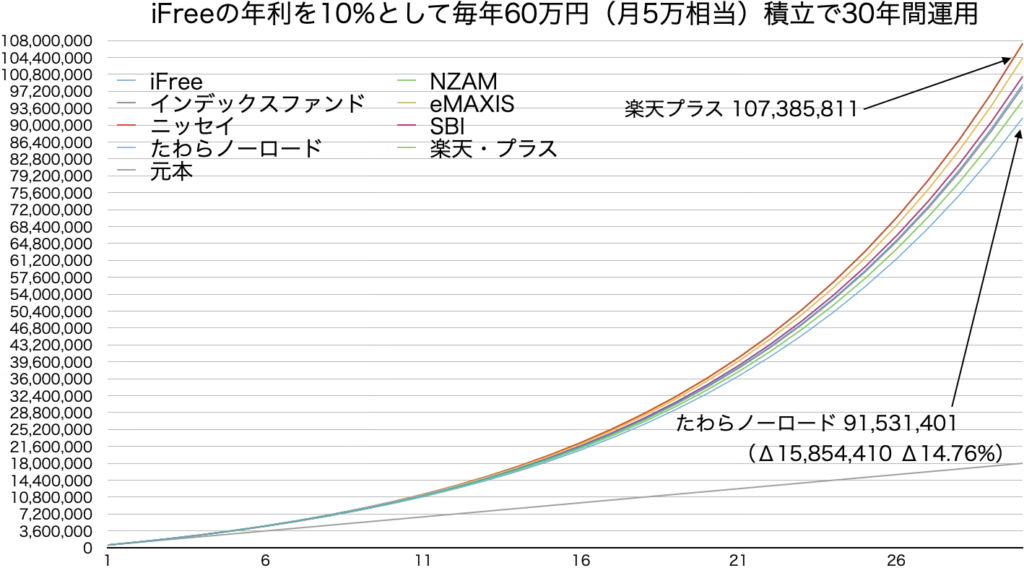

グラフにするとこうなる。成長率が凄すぎて大した差に見えなくなってしまった気もするが、運用期間が長くなるほど差が広がっていくことがわかる。

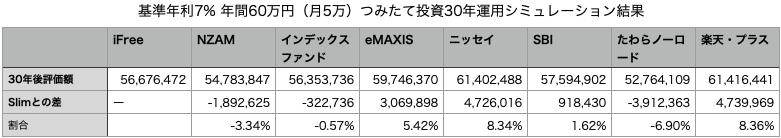

年60万(月5万相当)を30年間積立運用(想定年利7%版)

最後は「そうは言っても年利10%は期待しすぎでしょ」という方のために、想定年利7%でシミュレーションした結果も参考に載せておく。

まとめ

いかがだっただろうか。投資信託の仕様はリスクもリターンもコストも基本的には1年区切りで表される。このため長期間運用した時にどの程度の影響があるかはわかりにくくなってしまう。

実際こうしてシミュレーションしてみると、1%に満たない年間コストの差がとてつもなく大きな影響を与えることがわかるのではないだろうか。

「長期・分散・低コスト」の「低コスト」がとても重要であることを再認識できた。

しかし注意して欲しいのは、今回の比較があくまで「NASDAQ100連動ファンド」を対象としたものであり、コストより重要なのは「自分が信じて持ち続けられるインデックスを選択すること」である。一口に「インデックスファンド」と言っても、NASDAQ100が非常にリスク(値動きの幅)が大きい指数であること、実際のリターンが過去と同じように推移することは全く保証されないことは肝に銘じておいてほしい。(実際iFreeは設定された2018年8月31日から約1年8ヶ月後の2020年4月6日に元本割れしている。)

NASDAQ100連動ファンドに投資することを決めた人に取って、ベストなファンド選択の一助になれば幸いである。

前回記事:NASDAQ100連動ファンドの成績比較

関連記事:S&P500編 (1)・(2)・(3)

関連記事:オルカン編 (1)・(2)・(3)

コメント